Защитница Отечества

На всю оставшуюся жизнь…

Уже очень скоро, в мае 2015-го, мы с вами будем праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которую завоевали не только мужчины — солдаты и командиры. Трудно переоценить и вклад женщин, которые ковали победу в тылу. Нельзя забывать и о том, что более миллиона женщин с оружием в руках воевали на передовой, на хрупких плечах своих среди разрывов снарядов выносили из боя раненых бойцов.

Нет памятника «неизвестной санитарке» или «неизвестной медсестре», памятника той, которая видела смерть и увечья. Нет памятника, но есть память…

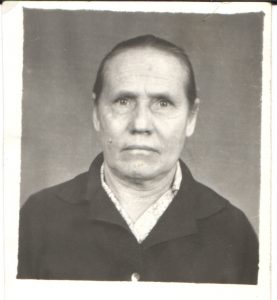

«Война никогда не забудется. Никогда. Воспоминания о ней меня не отпускают до сих пор. Война останется в памяти до конца дней моих», — говорит Анна Григорьевна Дорохина, а в том далеком 43-м – Анечка Какасьева.

Девчушке едва исполнилось шестнадцать лет, когда на станцию Трубецкую, что была в десяти километрах от ее родной Александровки, прибыл из Астрахани прифронтовой эвакогоспиталь. Это было в марте 43-го. На тот момент и отец Ани, и ее старший брат уже ушли на фронт. Решила не отставать от мужчин своей семьи и она. Вместе с двумя подружками Аня отправилась в этот госпиталь работать санитаркой. На работу ходили пешком – что там десять километров в один конец… Молодость, задор и желание хоть как-то быть полезным своей родине, сделать хоть что-то для победы. Вскоре госпиталь стал перебазироваться. А подружки-санитарки попали в распоряжение военкомата, где им предложили продолжить работу. И они согласились.

«Когда мы выехали за Егорлыкскую, увидели первого убитого солдата. Было ясно – фронт рядом, а, значит, рядом смерть. Но самое страшное ждало впереди, когда мы попадали под бомбежку. Тогда поезд останавливался, все, кто мог ходить, выскакивали из вагонов… — вспоминает Анна Григорьевна. – Наверно, у меня ангел-хранитель есть. Хотя тогда мы все были атеистами, но я с детства слышала молитвы моей бабушки, и они так отпечатались в моей памяти, что я помню их до сих пор. Может быть, они меня и оберегали».

Первую после Трубецкой остановку эвакогоспиталь сделал в Таганроге. Там наплыв раненых был такой, что времени на сон и отдых практически не было. Приходилось выполнять и работу санитарки, и ассистировать хирургу во время операций.

— Что запомнилось больше всего? – спрашиваю у Анны Григорьевны.

— Таганрог запомнился — было очень много раненых, санитары все несли и несли. Едва успевали их распределять, обрабатывать раны и перевязывать. К первому раненому было страшно подходить – кровь, боль. Кто-то просит о помощи, кто-то кричит, кто-то ругается, кто-то стонет: больно, больно… Тяжело было все это видеть. Я и сама готова была расплакаться, но собирала волю в кулак и выполняла распоряжения хирурга. Но самое ужасное – видеть смерть, когда выносят из операционной совсем еще молодого солдатика… Привыкнуть к ужасам, ранам, смерти женщине не дано…

Тогда в Таганроге не было ни передышки, ни отдыха. Обе подружки, испугавшись трудностей, вернулись домой. А Аня осталась. Только письмо родным написала…А домой она вернется в октябре 1945-го, когда уже будет расформирован их эвакогоспиталь в Польше.

…Из Таганрога они отправились в Украину. Стояли под Курском, потом переправились через Днепр, были под Ивано-Франковском, а потом – в Польшу. Там и встретила победу Анна Какасьева. Уже не санитарочка, а медсестра. Медсестринские курсы она окончила прямо в госпитале, без отрыва от основной работы.

Говорят, у войны не женское лицо. И женщине не место на войне. Но Анна Григорьевна с этим не согласна: «Ну, а как без женщины на войне обойтись? Особенно в госпиталях. Конечно, были и мужчины-санитары, но без женщин – никак… Война – это тяжелое время и тяжелое бремя. И не дай Бог, чтобы она повторилась…».

Ирина Красниченко.