У ПАМЯТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

У ПАМЯТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Дети войны. Ребятишки тридцатых – начала сороковых. Что они видели? Обстрелы, бомбежки, смерть, разрушенные города и села… Что помнят? Обжигающий холодом и сдавливающий дыхание страх, плачущих матерей, детдомовские скрипящие кровати и голод, постоянный, нестерпимый голод, преследовавший их и днем, и ночью. У них не было детства – они как-то сразу шагнули во взрослую жизнь, взвалив на свои худенькие плечики всю тяжесть военного и послевоенного времени.

И сегодня, спустя столько лет, убеленные сединами старики не могут без слез вспоминать о своих горьких годах детства. Детства, которое в нашей стране все эти годы было принято называть не иначе, как «счастливое»…

В день, когда в станице Кумшацкой крепкая крестьянская семья Павла Алексеевича и Татьяны Ивановны Туголуковых готовилась к празднованию четвертого дня рождения своей любимой доченьки Валентины, стальной голос из черной тарелки радиоприемника объявил о начале Великой Отечественной войны. Семейного праздника у Туголуковых не получилось…

…Отца четырехлетней Вали на фронт не взяли – по брони. Был он коммунистом, так что поручили Павлу Алексеевичу перегнать скот за Волгу. Первую партию удалось благополучно переправить через Дон, а вот когда шли со второй, попали под обстрел. Переправа оказалось разбита, так что пришлось вернуться назад в станицу…

Немцы заняли Кумшацкую летом 1942 года. Коммунист Туголуков, естественно, ушел в подполье. Вместе с односельчанами прятал раненых, спасал еврейские семьи, помогал продовольствием партизанам.

Однажды друг Павла Алексеевича В.Ф.Селезнев (его немцы назначили полицаем) предупредил, чтобы тот срочно уходил из станицы, иначе расстреляют.

— А папа ответил: «Ну и пусть, лишь бы живыми остались моя жена и дочь Валечка», — со слезами на глазах вспоминает моя собеседница – та самая Валечка Туголукова, а теперь Валентина Павловна Музыченко. — Он очень любил маму. Ее же родители насильно выдали замуж в х.Великанов за Петра Соловьева, от которого мама родила двоих детей – Мишу и Тоню. Когда же через 10 лет Петр умер, папа все-таки женился на маме и принял ее детей, как своих.

Во время обстрелов станицы Цымлянской мама Валентины Павловны приютила у себя жену первого секретаря Володина с двумя детьми – Эдиком и Таней. Все пятеро ребятишек держались вместе.

— В станице Кумшацкой на взгорье находилась церковь, — продолжает вспоминать о своем военном детстве Валентина Павловна. – Внутри здания фашисты убивали ворованных у местного населения телят, готовили из мяса фарш, а потом ели его сырым и резались в карты. Держали они телят на нашем базу. Колодец был один на всю станицу, так что телят гоняли на водопой к Кумшачке. Навсегда мне врезалось в память, как заставлял немец нас, ребятишек, отвести телят к реке, а мы отказывались. Тогда он безжалостно высек Женю и Таню, а меня, наверное, пожалел – мала была

слишком. А, может, еще какая была причина – не знаю. А телят тогда мы все-таки погнали на водопой.

…Когда немцы пришли в дом Туголуковых, дети спрятались под кровать, затаились. Понятно, что они до конца не осознавали всего происходившего, но безошибочно чувствовали: вместе с немцами в их дом вошла беда.

– Никогда не забуду, как, перерыв вещи в доме, и не найдя ничего более ценного, немцы забрали баян старшего брата, — тяжело вздыхает Валентина Павловна. — Очень жалко было баян, но, как оказалось, все самое страшное было впереди…

А потом немцы увели отца, нашего отца. Мы тогда не понимали, что видим его в последний раз и он может не вернуться. И лишь по застывшему в глазах матери ужасу определили: случилось что-то страшное, непоправимое. И эта потеря будет гораздо большая, чем баян.

Когда же прошло время, и чуть затянулись душевные раны, мама нам рассказала, что тогда отца жестоко допрашивали, выкололи ему глаза, отрезали нос и язык. А потом убили вместе с десятками других подпольщиков, коммунистов и жителей, которых подозревали в пособничестве партизанам.

Если бы 5 января 1943 года советские войска не освободили станицу Цымлянскую, нас бы с мамой тоже расстреляли, так как на доме Бурлаковых уже был вывешен «расстрельный» список, в котором мы тоже значились.

Земляки похоронили отца Валентины Павловны в братской могиле неподалеку от станицы Хорошевской. Долго не решались станичники перезахоронить земляков, но потом постановили, что братская могила должна находиться в самом центре Хорошевской.

Перезахоронили останки 6 ноября 1984 года. Пришло много народу, был духовой оркестр, короткий траурный митинг, цветы, венки, речи. Теперь это не безымянная братская могила. В центре станицы установлен памятник, на котором высечены имена погибших от рук фашистов, и среди этих имен есть имя отца Валентины Музыченко – Павла Алексеевича Туголукова.

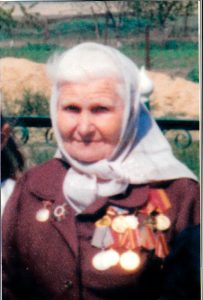

Сегодня Павел Алексеевич мог бы гордиться своей любимой Валечкой, которая выросла, окончила школу и Ростовское культпросветучилище. Работала заведующей Маркинского сельского клуба, инструктором по охране природы при Цимлянском исполкоме, ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, где со всей присущей ей ответственностью оказывала помощь трудным подросткам и их семьям. И сегодня ее тогдашние подопечные, которые, благодаря Валентине Павловне встали на путь исправления, ей искренне признательны.

Но и после ухода на заслуженный отдых Валентина Павловна занимает активную жизненную позицию, направляя всю свою энергию, энтузиазм и чуткое отношение к людям в русло общественной деятельности. Она стояла у истоков создания литературно-музыкального клуба «Надежда», является постоянным участником городских и районных мероприятий, внештатным корреспондентом газеты «Придонье». Ее неунывающий характер, творческие способности, искреннее и доброжелательное отношение к людям помогают ей преодолевать все трудности, в

стречающиеся на жизненном пути. За это многие земляки ценят ее и уважают, а признанием заслуг этой замечательной женщины стало присвоение ей титула «Человек года Цимлянского района-2003» и звания «Почетный гражданин города Цимлянска».

Вот такие они – дети войны.

О.УЛЬЯНОВА.

Чистова (в девичестве Пономарёва) 22 июня 1922 года в Луганской области. В 1925 году семья Пономарёвых переехала в Весёловский район Ростовской области.

Чистова (в девичестве Пономарёва) 22 июня 1922 года в Луганской области. В 1925 году семья Пономарёвых переехала в Весёловский район Ростовской области. Наталья Ермолаевна Ершенко родилась в 1921 году в хуторе Маныч-Балабинка Весёловского района.

Наталья Ермолаевна Ершенко родилась в 1921 году в хуторе Маныч-Балабинка Весёловского района. Родилась Майя Прохоровна Васюкова – в девичестве Лапкина – 14 декабря 1926 года на Украине, в Бердянской области. В 1933 году, спасаясь от голода, ее семья переехала на Дон в хутор Заполосный Мечетинского района. Мать — Дарья Николаевна. Отец, Прохор Павлович, участник первой мировой войны, погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Перед самой войной семья переехала в хутор Клюев, недалеко от Заполосного. Там и пережили оккупацию.

Родилась Майя Прохоровна Васюкова – в девичестве Лапкина – 14 декабря 1926 года на Украине, в Бердянской области. В 1933 году, спасаясь от голода, ее семья переехала на Дон в хутор Заполосный Мечетинского района. Мать — Дарья Николаевна. Отец, Прохор Павлович, участник первой мировой войны, погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Перед самой войной семья переехала в хутор Клюев, недалеко от Заполосного. Там и пережили оккупацию. Антонина Васильевна Нецветова (Жевакина) родилась 11 декабря 1932 года в хуторе Ясная Поляна Зерноградского района. До начала войны училась в школе. В конце 1943 года семья Жевакиных получила похоронку – погиб отец. На руках матери осталось пятеро детей, из которых Антонина была старшей. Чтобы помочь матери, Тоня пошла работать в колхоз. Весной 1944 года началась её трудовая биография. Вместе со своими сверстниками Антонина выехала в поле готовиться к севу.

Антонина Васильевна Нецветова (Жевакина) родилась 11 декабря 1932 года в хуторе Ясная Поляна Зерноградского района. До начала войны училась в школе. В конце 1943 года семья Жевакиных получила похоронку – погиб отец. На руках матери осталось пятеро детей, из которых Антонина была старшей. Чтобы помочь матери, Тоня пошла работать в колхоз. Весной 1944 года началась её трудовая биография. Вместе со своими сверстниками Антонина выехала в поле готовиться к севу. Анна Яковлевна Кадачникова родилась 8 декабря 1910 года в хуторе Весёлый. В возрасте 16 лет нанялась в работницы к зажиточным односельчанам. Когда ей исполнилось 20 лет, она пошла работать в только что организованный колхоз «12 лет Октября». Два года работала разнорабочей, затем была птичницей. Колхозная птицеферма на 800 несушек располагалась между хутором Весёлый и хутором Набережный (сейчас это улица Братская). Там же, на птицеферме, Анна Яковлевна и жила.

Анна Яковлевна Кадачникова родилась 8 декабря 1910 года в хуторе Весёлый. В возрасте 16 лет нанялась в работницы к зажиточным односельчанам. Когда ей исполнилось 20 лет, она пошла работать в только что организованный колхоз «12 лет Октября». Два года работала разнорабочей, затем была птичницей. Колхозная птицеферма на 800 несушек располагалась между хутором Весёлый и хутором Набережный (сейчас это улица Братская). Там же, на птицеферме, Анна Яковлевна и жила. Дударева Анна Егоровна (дев. Тураева) родилась 25 августа 1923 года в селе Рыкань Воронежской области Нововоусманского района. В 1939 году окончила неполную среднюю школу.

Дударева Анна Егоровна (дев. Тураева) родилась 25 августа 1923 года в селе Рыкань Воронежской области Нововоусманского района. В 1939 году окончила неполную среднюю школу.

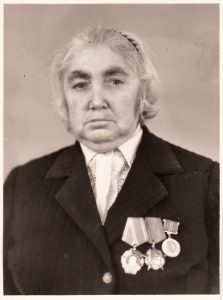

У каждого ветерана Великой Отечественной войны своя замечательная военная история, свои фронтовые пути-дороги, которые прочно запечатались в их памяти. Ася Михайловна Година отлично помнит маршрут полевого госпиталя номер 1148, в котором она служила от начала до конца войны, помнит названия всех городов и сел, где он базировался. Не сбиваясь с мысли, она то со слезами, а то с улыбкой вспоминает о своей фронтовой юности.

У каждого ветерана Великой Отечественной войны своя замечательная военная история, свои фронтовые пути-дороги, которые прочно запечатались в их памяти. Ася Михайловна Година отлично помнит маршрут полевого госпиталя номер 1148, в котором она служила от начала до конца войны, помнит названия всех городов и сел, где он базировался. Не сбиваясь с мысли, она то со слезами, а то с улыбкой вспоминает о своей фронтовой юности. Работали военные медики, не щадя себя, потому что знали: тем, кто идёт в бой, ещё тяжелее.

Работали военные медики, не щадя себя, потому что знали: тем, кто идёт в бой, ещё тяжелее.