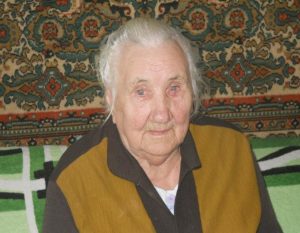

Воспоминания Валентины Николаевны

Положенец из поселка Чертково

Вот мы и отметили 66-ю годовщину Великой Победы. Как нам, ветеранам Второй мировой, приятно сознавать, что уже 66 лет мы живём под мирным небом, весом наш вклад, хотя далась эта Победа очень дорогой ценой. И вот на фоне великого подвига советского народа горько и обидно слышать, как на Западе, да и у нас в стране, некоторые ретивые политики пытаются сфальсифицировать итоги войны, даже в учебниках истории замалчиваются или искажаются отдельные факты, моменты подвигов советских воинов. Тревожно на сердце становится при мысли, что отдельные представители нынешнего поколения затрудняются ответить на вопросы, кто развязал эту кровопролитную войну, кто освободил народ Европы от фашистской чумы. А как можно спокойно реагировать на то обстоятельство, что в Прибалтике, на Западной Украине поднимают головы нацисты, бывшие пособники гитлеровцев, называют нас, советских воинов-освободителей, оккупантами, стремятся перекроить историю войны на свой лад?

Поэтому мы, фронтовики, по мере сил, стараемся, как можно больше рассказать нынешним молодым людям правду о том времени, когда все встали на защиту Отечества.

Помните слова известной песни: «22 июня, в 4 часа, город бомбили, нам объявили, что началась война». Мне в ту пору не было и 18 лет. Но эта весть отозвалась в наших молодых сердцах болью и горячим желанием, во что бы то ни стало, встать в строй защитников нашей Родины. Парням было проще, мы, девчата, сколько ни обивали пороги военкомата, слышали лишь одно: «Рано вам ещё на фронт, подрастите».

Я в те годы училась в фармацевтическом техникуме, но ради того, чтобы быстрее попасть в строй действующей армии, пошла на курсы поваров. После окончания курсов нас распределили по дивизиям. Я попала в Карелию, в 54-ю стрелковую дивизию 337-го стрелкового полка. Однако поварская моя деятельность продолжалась недолго! Начальник санчасти узнал, что в армию я попала со второго курса фармтехникума (фармацевтического), и меня перевели в санчасть санинструктором, а затем направили на курсы, где я и мои подруги получили настоящую закалку. Учили нас выносить раненых с поля боя в зимних условиях с применением «лодочки», в летних — с использованием плащ-палатки, шинели и просто с мощью подручных средств, как оказать первую помощь раненому и вынести его с поля боя с оружием, словом, всем премудростям санинструктора в боевых действиях. Причем спрос с нас, курсантов, был очень строгий, никаких поблажек не допускалось. Здесь мы по-настоящему поняли истину, что тяжело в учении — легко в бою.

Однажды нас подняли ночью по тревоге. Командиру не пришлось никого подгонять. Быстро собрались, уложили на повозки все необходимое для приема раненых. Куда и зачем мы спешили, не знал никто. И только уже в пути нам дали вводную: возвращается, выполнив задание, разведка 81-го стрелкового полка, есть пострадавшие. Мы их должны встретить на высотке 224. Уже на рассвете прибыли на место, поставили две палатки для приема раненых, разложили медикаменты. Но ждать разведчиков пришлось очень долго. Только в девятом часу утра они появились. Шли разведчики цепочкой. Впереди шел командир, лейтенант Положенец. У высотки 224 я и познакомилась с ним. Принесли на носилках раненых, мы занялась своими обязанностями. А мне так хотелось поговорить с этим знаменитым разведчиком. Слава о его боевых подвигах была известна не только в дивизии и армии, за ним охотились даже финны, так им он насолил своим дерзкими рейдами. Со своими бойцами И. Положенец сделал множество выходов в тыл противника и всегда возвращался с «языком» и выполненным заданием. Потом все же нам удалось познакомиться поближе. Встречи были короткими.

Наша часть с боями двигалась уже по вражеской территории. Это была Восточная Пруссия — немецкая земля. Шли жестокие бои у знаменитых еще по Первой мировой войне Мазурских озер. И нам, санинструкторам медсанбата, хватало работы. Бывало, сутками не приходилось спать, уставали так, что казалось, присядь и уже не подняться. Но лишь заслышишь слово «раненые», бросались к машинам, повозкам, чтобы быстрее оказать им необходимую медицинскую помощь. Здесь я получила ранение в руку. Но обошлось без госпиталя, через несколько дней вновь была в строю, вновь помогала раненым, боролась за их жизнь.

За бои под Мазурскими озерами была награждена медалью «За боевые заслуги». Спасибо нашему командованию, что заслуженно оценило мой ратный труд, мой вклад в дело Победы. Потом также добавились медали «За отвагу», «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени.

Ну, а наша фронтовая дружба с Иваном Положенцем переросла в большую любовь, и в конце войны мне, девчонке из Казани, пришлось изменить фамилию, стала я Валентина Николаевна Положенец. После войны с мужем-офицером пришлось поколесить по стране. В меру своих сил помогала нашим стражам границы. И на Дальнем Востоке, на Курильских островах, к моим наградам прибавилась еще одна — медаль «Отличник погранвойск» 2-й степени.

Нелегкие, конечно, испытания выпали на мою долю. Но я довольна своей судьбой. Родину мы отстояли, мирную жизнь прожили славную, дочерей вырастили, внучек помогли поставить на ноги, правнуки растут. Житейские проблемы, возрастные болячки, правда, одолевают порой, но это не беда. Лишь бы в мире было все спокойно, лишь бы наши потомки не знали этого страшного слова «война».