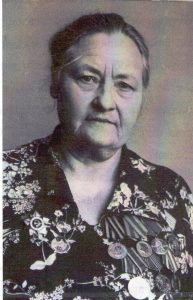

(01.03.1922 — 23.01.2003)

Каждое новое поколение стремится глубже понять и осмыслить истоки боевой и трудовой доблести тех, кто в трудные годы Великой Отечественной войны стоял насмерть, защищая нашу советскую землю. И вечно будет жива память о них в грядущих поколениях, о пройденных военных дорогах, о военных подругах-солдатах.

День 28 июня 1942 года надел на девушку 20 лет Мирошникову Лиду (Гончарук – в девичестве) военную форму и бросил в пекло войны. Ушла на фронт медсестрой, затем была направлена в полковую школу связи, а затем обязали изучить дело и профессию радиста. Таким образом, Лидия Самсоновна выполняла три профессии – смотря по обстановке.

Много испытала и пережила в военные годы Лидия Самсоновна.

В один из обычных дней войны девушка Лида, так ее тогда звали, везла на машине важные документы в свою часть. Но вдруг налетели немецкие самолеты, начали бомбить, обстреливать. Все разбежались по ложбинкам, рядом оказался офицер связи из другой части. Было ужасно, вспоминала Лидия Самсоновна, казалось, горит земля и небо. Офицер схватил Лиду за руку, добежали до котла, где была когда-то солдатская кухня, спрятал ее под котел, а сам погиб тут же рядом.Когда стихла бомбежка, еле вылезла из под котла, плача склонилась над своим спасителем. При нем она нашла документы и секретный пакет. Забрав документы, она вернулась к своей машине, но шофер был убит. Окаменев от горя и ненависти к врагу, сама села за руль и поехала. Её заметили, опять стали бомбить, но уже ничто не могло остановить Лиду, и ни один снаряд не смог догнать машину, казалось, что смелость и мужество русской девушки отпугивали вражеские снаряды. Вот так и доставила Лидия Мирошникова документы в свою часть. Благодаря четкости в действиях, приближался час окончательного освобождения родной земли от фашистской нечисти.

За плечами Лидии Самсоновны уже оставались Краков и Дрезден, а на гимнастерке красовались награды:

- Орден Красной Звезды

- Орден Отечественной войны

- Медаль за боевые заслуги

- 7 благодарностей за личной подписью И.В. Сталина.

- Несколько юбилейных медалей.

Не так мало для молодой женщины.

Довела война Мирошникову Лидию Самсоновну до Берлина, до самого Рейхстага, где она оставила свою роспись и сфотографировалась на его ступеньках.

Но, что Берлин, когда в донской степи есть родной, желанный уголок (поселок Глубокий), только сюда рвалось сердце Лидии Самсоновны.

Вспоминая грозные годы военной поры, Лидия Самсоновна поражалась, как они худенькие, молоденькие девчонки смогли выстоять и победить врага. И на основании этих воспоминаний в душе сами собой сложились поэтические строки, написанные ею сразу после войны:

«До сих пор не совсем понимаю,

Как же я и мала и худа

Сквозь пожары, сквозь битвы

К Победному Маю

В кирзочках сто пудовых дошла».

После войны в 1947-48гг. вышла замуж и стала Мирошниковой. Имела двух сыновей Виктора и Сергея.

Всю жизнь работала в железнодорожной поликлинике в регистратуре до дня ее закрытия.

Умерла естественной смертью по старости в возрасте 80 лет.